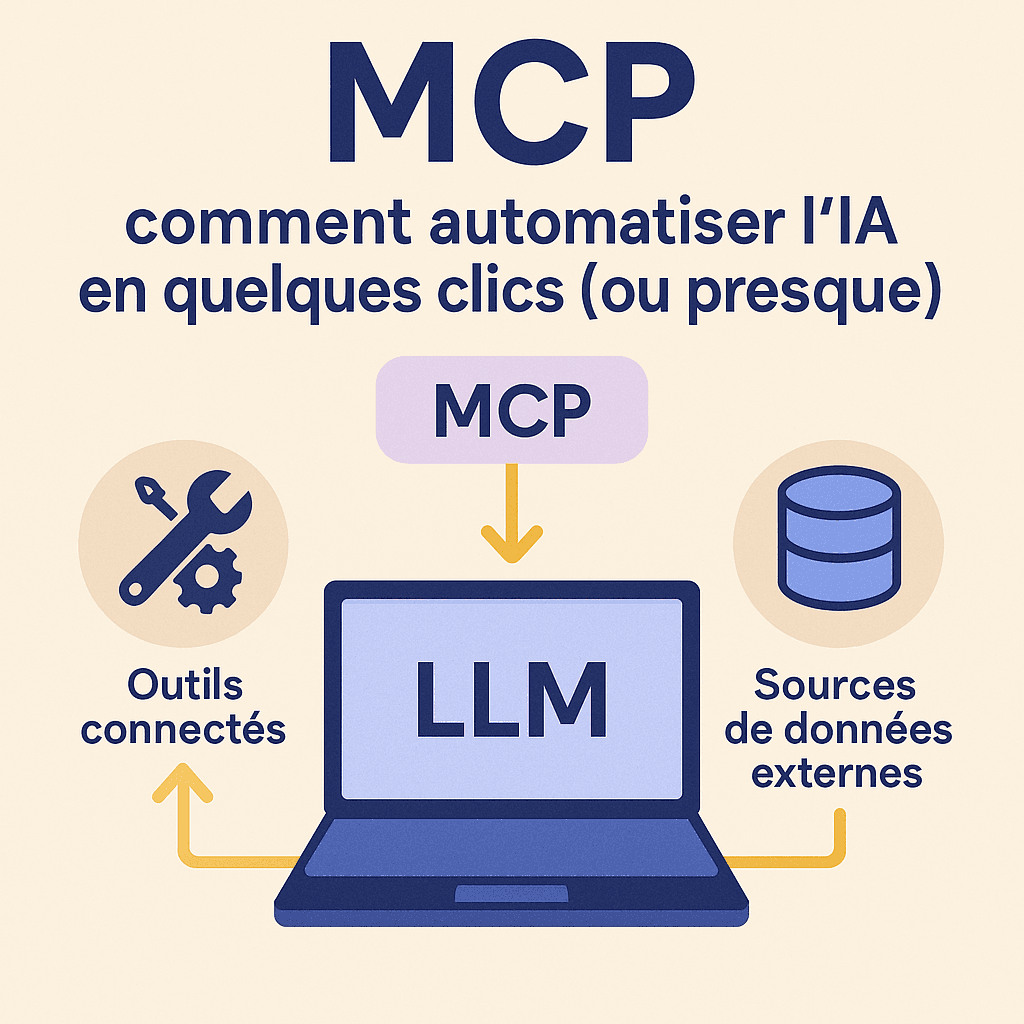

Dans l’univers en ébullition de l’intelligence artificielle, rares sont les innovations qui provoquent un changement aussi fondamental que le Model Context Protocol (MCP). Dévoilé par Anthropic à la fin de 2024, le MCP n’est pas simplement un protocole supplémentaire dans l’écosystème technologique. Il pourrait bien devenir l’équivalent du standard USB-C pour l’IA : un connecteur universel, simple et puissant, capable de transformer les agents conversationnels en véritables orchestrateurs d’outils métiers.

En permettant aux grands modèles de langage (LLM) de comprendre, d’agir et de s’intégrer directement avec les données et systèmes d’une organisation, le MCP ouvre une nouvelle ère d’automatisation intelligente. Voici tout ce que vous devez savoir sur ce protocole qui pourrait bien redessiner le paysage des systèmes d’information.

Qu’est-ce que le Model Context Protocol ?

Le Model Context Protocol (MCP) est un protocole de communication standardisé conçu pour connecter les modèles d’IA — en particulier les LLM — aux bases de données, applications métiers et autres systèmes via des outils accessibles en temps réel.

Il repose sur une architecture classique client-serveur, mais adaptée aux exigences des modèles IA modernes :

- Hôte : L’application qui héberge le LLM (par exemple, Claude Desktop).

- Client MCP : Intégré dans l’hôte, il envoie et reçoit des requêtes.

- Serveur MCP : Interface intermédiaire qui expose des outils utilisables par l’IA pour lire, écrire ou interagir avec des ressources externes.

Les échanges sont réalisés en JSON-RPC 2.0, un format léger et standardisé qui facilite l’interopérabilité. Chaque serveur MCP expose des capacités spécifiques (par exemple : accéder à un compte Gmail, interagir avec un système de fichiers local, manipuler une base de données MongoDB).

👉 En résumé, le MCP transforme un modèle d’IA passif en un agent autonome capable d’agir dans son environnement.

Pourquoi le MCP est-il une révolution ?

Avant MCP, connecter une IA à des outils métiers nécessitait :

- Beaucoup de développement spécifique (APIs customisées, middlewares).

- De lourdes intégrations manuelles.

- Des risques accrus de sécurité et de maintenance.

Avec MCP, tout devient plus simple :

- Standardisation : Peu importe l’application, si elle expose un serveur MCP, elle est automatiquement utilisable par l’IA.

- Plug & Play : Quelques minutes suffisent pour connecter un serveur existant.

- Sécurité intégrée : Chaque action est explicitement validée, ce qui permet un contrôle précis des opérations.

Certains experts parlent d’une “programmation par l’usage” : au lieu de coder des comportements, on expose des outils, et l’IA choisit dynamiquement comment les utiliser selon le contexte.

Comment fonctionne concrètement le MCP ?

Prenons l’exemple de Claude Desktop :

- Installation du serveur MCP : Disons que vous voulez que votre IA gère vos emails. Vous installez un serveur MCP “Gmail” (open source sur GitHub).

- Configuration : Vous éditez un fichier de configuration (

claude_desktop_config.json) pour indiquer l’adresse du serveur. - Utilisation : Lors d’un prompt (“Envoie un mail à mon équipe”), Claude détecte qu’il a accès à l’outil “envoyerEmail” via le serveur Gmail MCP. Il formule une requête, l’utilisateur valide l’action, et le mail est envoyé.

Architecture simplifiée :

cssCopierModifier[Claude Desktop] <—> [Client MCP] <—> [Serveur MCP Gmail] <—> [API Gmail]

Chaque serveur MCP propose :

- Une liste d’outils accessibles.

- Leur description.

- Le format attendu des entrées et sorties.

C’est exactement comme donner une “boîte à outils” intelligente à l’IA.

Un écosystème MCP en pleine explosion

Depuis l’annonce d’Anthropic, des centaines de serveurs MCP ont été créés, couvrant tous les usages possibles :

| Catégorie | Exemples |

|---|---|

| Communication | Gmail, Slack, Discord |

| Gestion de projet | Linear, Notion, Monday.com |

| Bases de données | MongoDB, Redis, PostgreSQL |

| Développement | GitHub, GitLab, Azure DevOps |

| Domotique | Home Assistant |

| Données & Analytique | BigQuery, Databricks |

| Recherche web | Tavily, Kagi |

| IA Générative | Replicate (images) |

| SEO | Ahrefs, Semrush, Clearscope, Surfer SEO |

Même OpenAI, pourtant concurrent d’Anthropic, a annoncé que ChatGPT Desktop supportera bientôt MCP. C’est dire l’ampleur du mouvement.

MCP et la montée des agents autonomes

Le MCP n’est pas une innovation isolée. Il s’inscrit dans la vague des agents autonomes.

Un agent autonome est une IA capable de planifier, raisonner, utiliser des outils, et d’agir sans supervision humaine constante. Il combine :

- Raisonnement (planification d’actions).

- Outils (via API/MCP).

- Collaboration (travail entre agents).

Le protocole MCP permet aux agents :

- D’identifier dynamiquement les outils nécessaires.

- De s’adapter en temps réel aux besoins métiers.

- D’automatiser des flux de travail complexes.

Exemple concret : un agent peut analyser les ventes du mois dans BigQuery, préparer un rapport dans Notion et envoyer une synthèse par Slack… sans intervention humaine.

Quels défis pour les entreprises ?

L’étude « AI Decision Matrix » d’AI Builders Research montre que l’adoption du MCP pose de nouveaux défis aux DSI :

- Interopérabilité : Comment intégrer proprement ces nouveaux flux dans les SI existants sans générer d’instabilité ?

- Gouvernance : Qui valide les actions initiées par les agents ?

- Sécurité : Comment s’assurer que l’accès aux outils est maîtrisé ?

👉 Une nouvelle génération d’architectures IT se profile, plus ouvertes, agent-centriques, où l’intelligence est distribuée entre modèles, outils et API.

Un futur standard pour l’IA distribuée

Si le MCP réussit son pari, il pourrait devenir :

- Pour les agents IA ce que REST a été pour le Web.

- Un standard d’interopérabilité reconnu à grande échelle.

- Le socle d’écosystèmes d’agents industriels sûrs et maintenables.

Aujourd’hui, chaque serveur MCP expose ses outils comme un ensemble de capacités formalisées. Demain, des entreprises pourraient publier leurs “stacks MCP” comme on publie des APIs publiques.

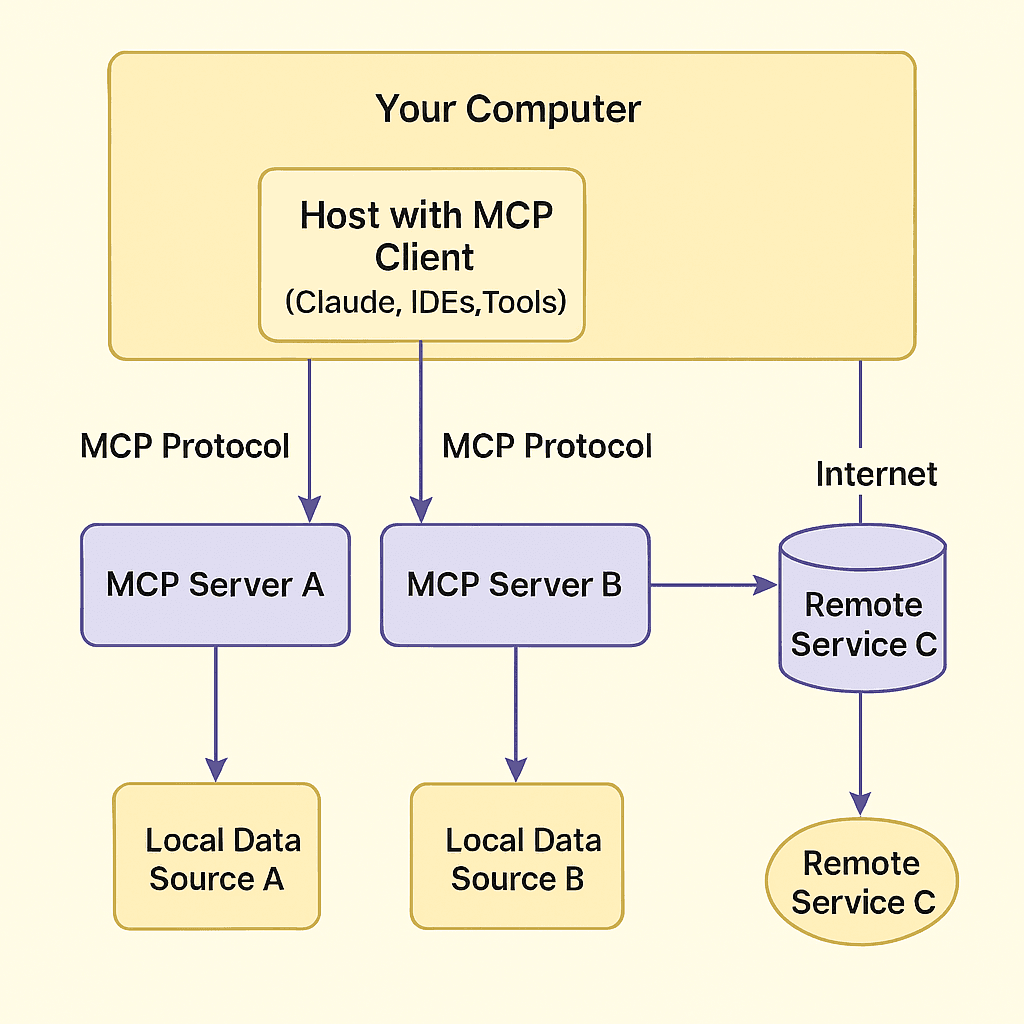

Architecture générale du MCP expliquée pour les nuls

Host avec un client MCP :

- Le Host (ton ordinateur) contient un client MCP (peut être Claude, un IDE, ou d’autres outils).

- Ce client dialogue avec plusieurs serveurs MCP via le protocole MCP.

2. MCP Servers :

- MCP Server A : connecté à une source de données locale A.

- MCP Server B : connecté à une source de données locale B.

- MCP Server C : connecté à un service distant C via des API Web.

3. Connexions :

- Chaque serveur communique avec le client via le protocole MCP.

- Ensuite, les serveurs MCP communiquent chacun avec leurs sources de données respectives (locales ou distantes).

4. Résumé :

- Le client MCP est le point central qui interagit avec plusieurs MCP servers.

- Ces MCP servers gèrent soit des sources locales (ex: bases de données locales) soit des services distants (via Internet).

- Cette architecture permet à un outil MCP de dialoguer de manière transparente avec différentes bases de données locales et services distants sans se soucier des détails d’implémentation sous-jacents.

Conclusion : MCP, vers une nouvelle ère de l’IA connectée

Le Model Context Protocol est bien plus qu’une évolution technique : c’est un changement de paradigme. En rendant les IA actionnables, intelligentes contextuellement et interopérables, le MCP libère une vague d’innovations dans l’automatisation intelligente. Agents autonomes, systèmes d’information agiles, orchestration de tâches complexes… Tout devient possible avec quelques lignes de JSON et un peu de configuration. Pour les entreprises, l’heure n’est pas à la résistance mais à l’anticipation. Car comme souvent dans la tech, ceux qui sauront s’outiller tôt en tireront les plus grands bénéfices.

À mon avis, le MCP s’imposera comme un standard incontournable dans les mois à venir pour toutes les IA du marché. Ce protocole permettra aux intelligences artificielles d’interagir efficacement avec divers outils via de simples prompts. Je suis convaincu que cette technologie connaîtra un essor majeur et deviendra une référence dans le domaine.